240

andrias, 19

(2012)

gern und die evtl. je nach Baumart und Befallsort

unterschiedlichen Baumreaktionen führen zu ei-

ner hohen Vielfalt von Symptomen. Andererseits

können auch unterschiedliche Schadfaktoren zu

sehr ähnlichen Symptomen führen. Beispielswei-

se wird in der Praxis oft die Stockfäule durch den

Wurzelschwamm (Heterobasidion annosum s.l.)

und die Wundfäule durch den Blutenden Schicht-

pilz (Stereum sanguinolentum) verwechselt. Auch

ähneln sich Überwallungsstrukturen an Buchen-

rinde nach dem Befall durch den Kleinen Buchen-

borkenkäfer Taphrorychus bicolor mit den Baum-

reaktionen bei Buchenkrebs (Erreger: Neonectria

ditissima). Bei Verwechslungen kommt es zu un-

präzisen oder falschen Schlussfolgerungen.

Ein weites Feld sind unspezifische Blatt- oder Na-

delverluste, die oft zu Fehlinterpretationen Anlass

geben, wenn keine näheren Untersuchungen ge-

macht werden. Auch greifen Praxisversuche oft

zu kurz, wenn wesentliche biotische oder abio-

tische Einflussfaktoren ignoriert werden. Erfolg

oder Misserfolg von Maßnahmen werden durch

forstpathologische Begleitung besser erklärlich.

Die möglichst präzise Erfassung der patholo-

gischen Strukturen und die Art und Lokalisati-

on der Defekte lassen meist erkennen, ob be-

stimmte Symptome Teil des zu bearbeitenden

Problems sind oder zufällig oder sekundär hin-

zugekommen sind. Diese unter dem Einfluss von

biotischen oder abiotischen Faktoren entstan-

denen pathologischen Strukturen an Gehölzen

sind sehr vielfältig und wurden umfassend von

F

ink

(1999) analysiert und dargestellt.

Der Symptombeschreibung muss die Identifi-

zierung des Krankheitserregers folgen. Dies ge-

schieht in der Regel anhand von Pilzfruchtkör-

pern, lichtmikroskopisch, durch Isolierung und

Hinzuziehung von mikrobiologischen Vergleichs-

kulturen oder zunehmend auch durch molekular-

biologische Techniken. Durch die Identifizierung

des Erregers bis zur Art ist eine genauere Ein-

schätzung des pathogenen Potentials möglich,

ferner Angaben zum Wirtsspektrum, zum Infekti-

onsort am Baum, zur Latenzzeit, zur Art der Ver-

breitung, zu besonderen physiologischen Bedin-

gungen und Fähigkeiten sowie zu spezifischen

Wechselwirkungen mit anderen Organismen.

Die vorgefundenen Organismen müssen als Er-

reger identifiziert werden. In der klassischen Phy-

topathologie erfolgt dies durch die Erfüllung der

Koch’schen Postulate. Dies ist bei Bäumen relativ

schwierig, weil die Infektionen oft an Bedingungen

geknüpft sind, die teilweise während eines jahre-

langen Prozesses zustande kommen und daher

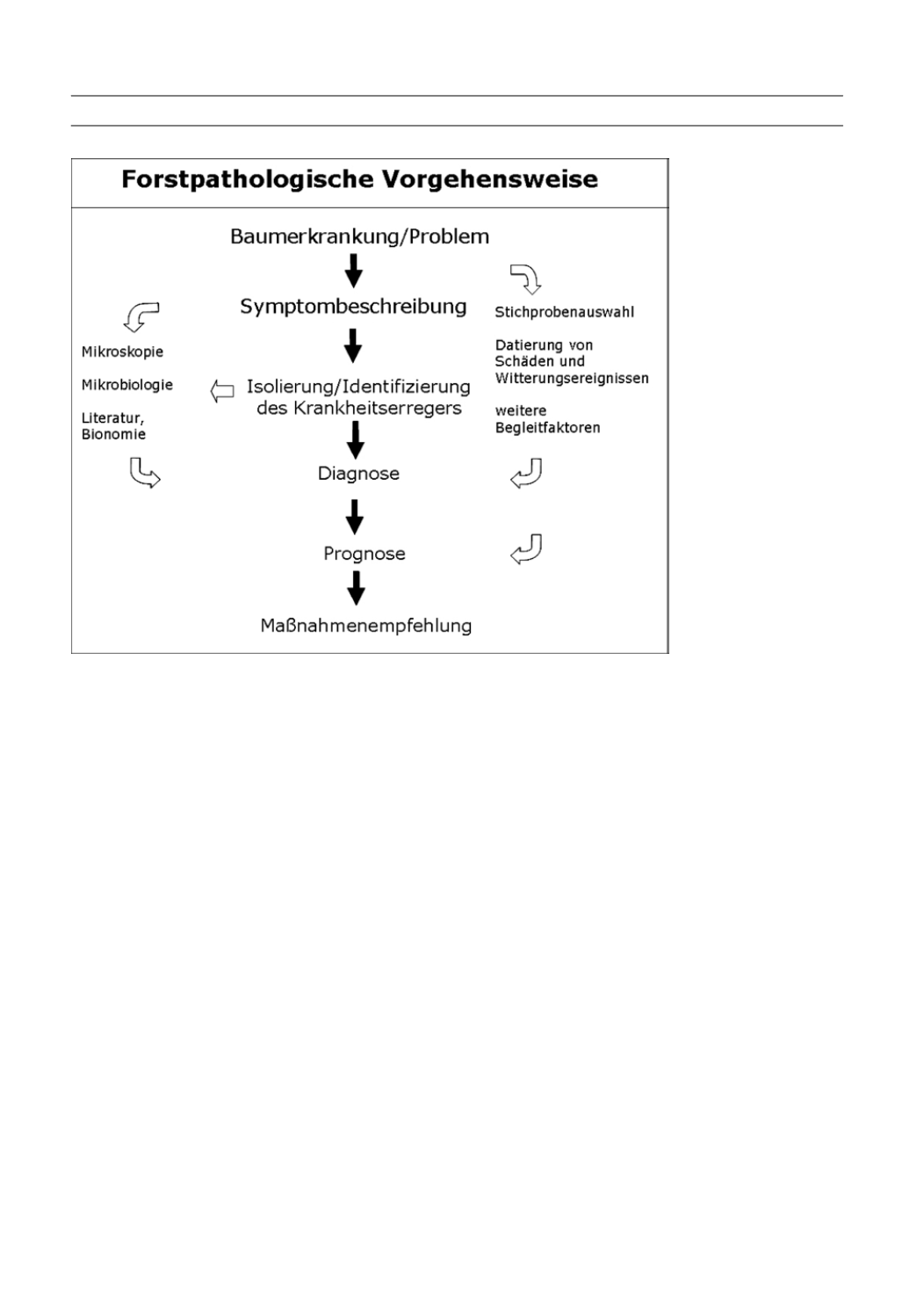

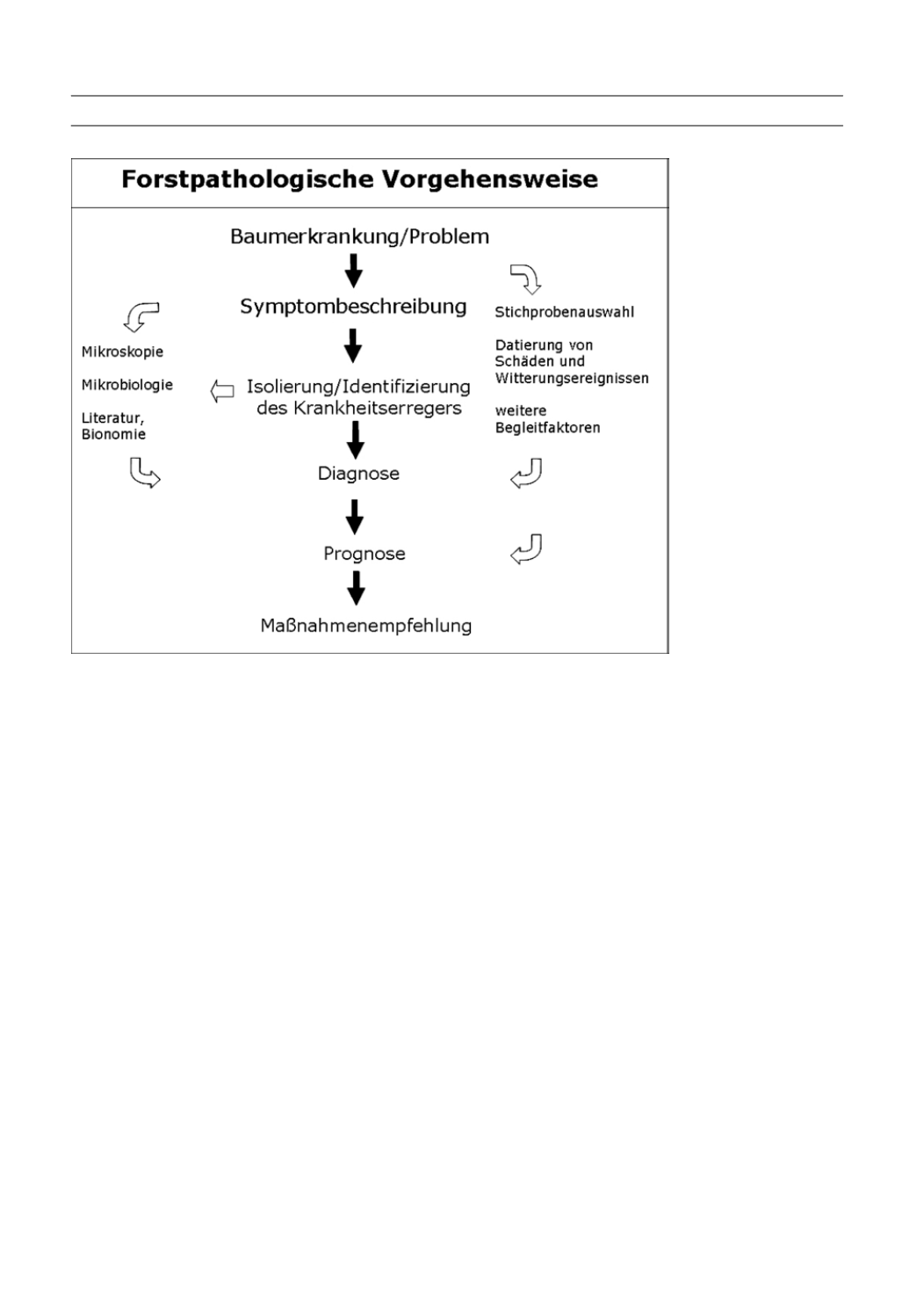

Abbildung 2. Forstpa-

thologischeVorgehens-

weise bei der Beratung

der Forstpraxis.